研究概要

本研究室では原摩訶大将棋、摩訶大将棋、室町中将棋、平安大将棋という大型将棋と呼ばれる昔の将棋に該当する4種の中からいずれか一種または複数種類選択して7人のメンバーがそれぞれのテーマに基づいて研究を行った。

掲載順

1.コンピュータ大型将棋の対局サーバーの設計と開発(瀧田風馬)

2.摩訶大将棋のルール(山本敦希)

3.原摩訶大将棋のルールと戦法(森本智也)

4.室町中将棋のルール(町田波音)

5.同時手番の試み(原 駿弥)

6.アナログ将棋盤での棋譜生成(橋本陸弥)

7.大型将棋対局時におけるアミラーゼ活性値の測定(矢倉利輝)

1.コンピュータ大型将棋の対局サーバーの設計と開発

4種の大型将棋で使用できるコンピュータ大型将棋の対局サーバーの設計と開発を行なった。4種の大型将棋を一つのプログラムで使用できるように、汎用的な通信プロトコルにし、プログラムの制作を行なった。一番力を入れている、平安大将棋について解説をする。

平安大将棋について

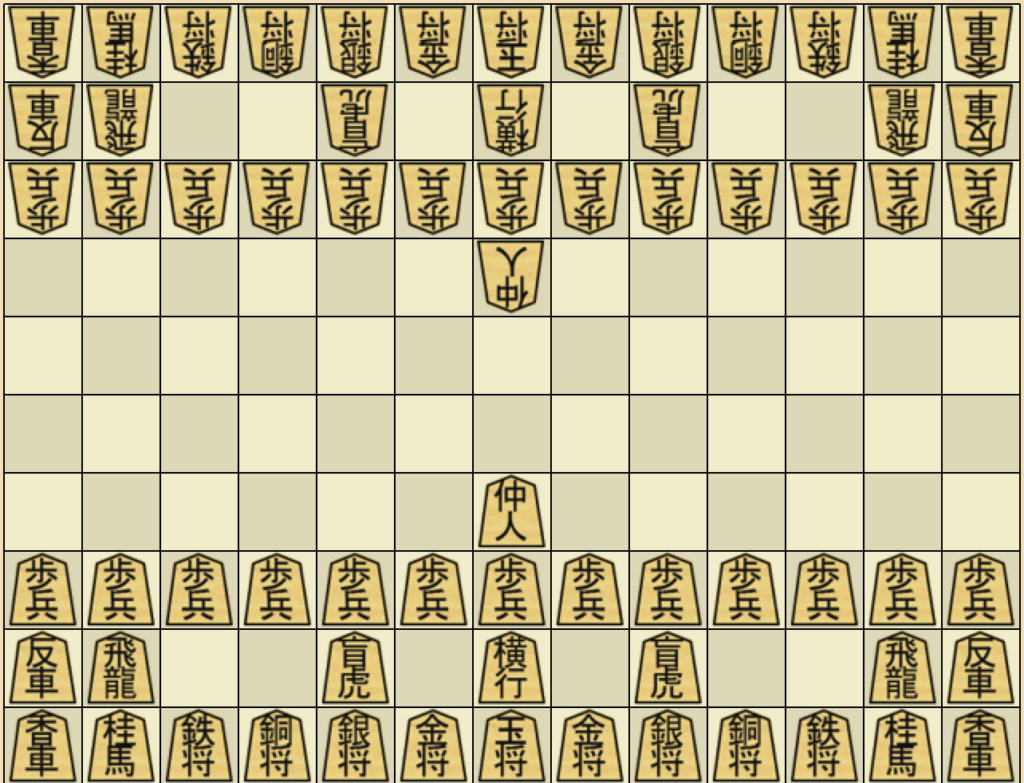

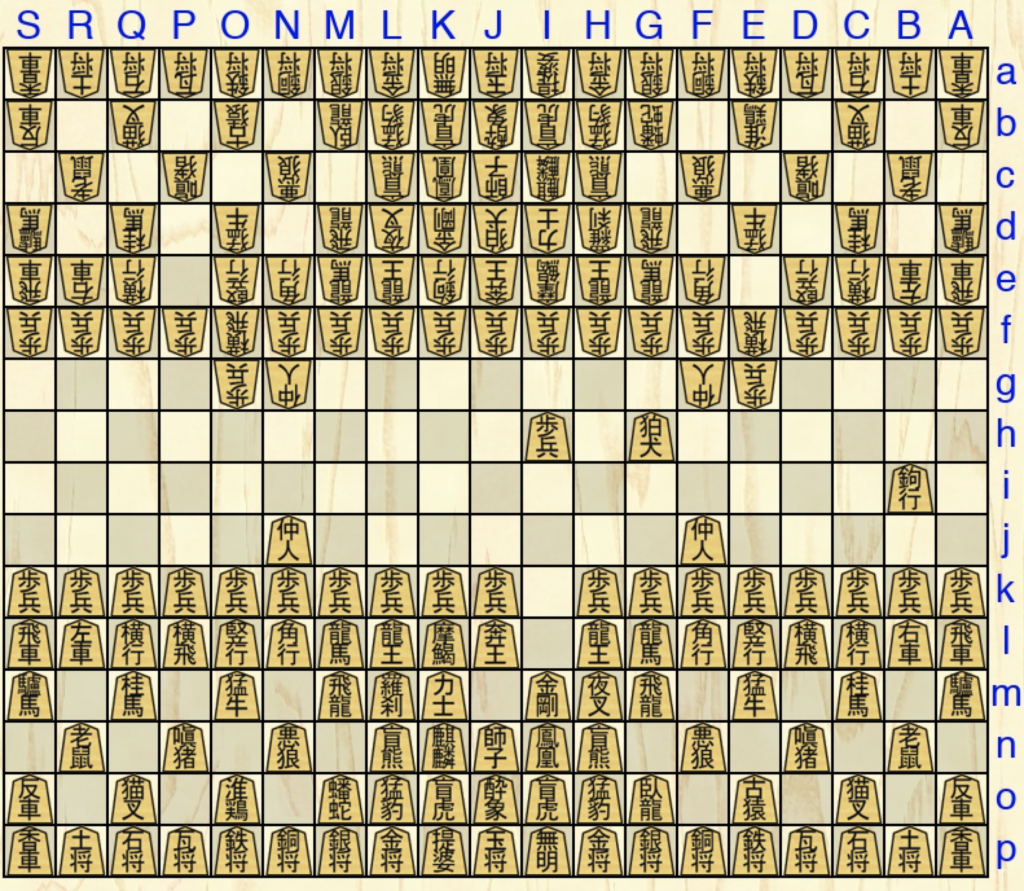

図1.平安大将棋初期画面

図1は平安大将棋の初期配置である。駒種は13種類、片側34枚の配置である。将棋盤は縦10マス、横13マスのものを使用する。勝利条件は現代将棋と同様に、相手の王将を詰めることのみである。 平安大将棋に登場する駒の動かし方は、他の大型将棋と異なる点が多い。原摩訶大将棋、摩訶大将棋、室町中将棋の3つでは、同じ駒種であれば動かし方も共通であるが。しかし、平安大将棋では同一の動かし方を持つ駒種が限定されている。他の大型将棋と同一の動かし方をする駒種は、仲人、飛龍、横行、王将の4種のみである。

成り駒のルールは、歩兵は敵陣に侵入した時点で金将と成る。他にも、桂馬、飛龍、鉄将、銅将が敵陣に侵入し、脱出したタイミングで金将となる。金将はチェスにおけるクイーンと同一の動かし方で、縦、横、斜め、に他の駒にぶつかるまで無制限に動かせる非常に強力な駒である。そのため、これらの駒を金将にすることは重要な戦法である。また、平安大将棋の成りは現代将棋とは少し異なる部分がある。現代将棋では成りの条件を満たした場合に成るか成らないかを選択することが可能である。しかし、平安大将棋では成りの条件を満たした場合必ず成らなければ成らない。また、銀将や盲虎などの他の駒が成るかどうかの検討の余地がある。

盤面の縦のサイズはもともと縦9マスの盤面で対局を行なっていたが、摩訶大将棋や室町大将棋では、自陣と敵陣の歩兵の間隔が4マスであることから、平安大将棋の盤面の縦のサイズが10マスに変更されたという経緯がある。この変更により、他の大型将棋と整合性が保たれ、駒の配置における一貫性が得られることとなった。

サーバー通信について

本サーバーは、Pythonのsocketモジュールを利用してTCP通信を行い、クライアントからの接続要求を受け付け、対局の進行や駒の操作情報を他のクライアントへ適切に中継することで、リアルタイムな対局環境を実現している。さらに、スレッド処理によって複数のクライアントとの同時通信を実現している。クラスのコンストラクタの初期化処理では、IPアドレスやポート番号の設定、受信バッファサイズの指定、クライアントや対局管理のためのリストの初期化が行われる。通信プロトコルに関しては汎用性を持たせるため、駒が動く前のマス目の座標と、動いた後のマス目の座標のみで、サーバーとクライアント間のやり取りをしている。大型将棋は同じ駒でも将棋の種類によって動かし方が変わるため、駒種の送信は行なっていない。

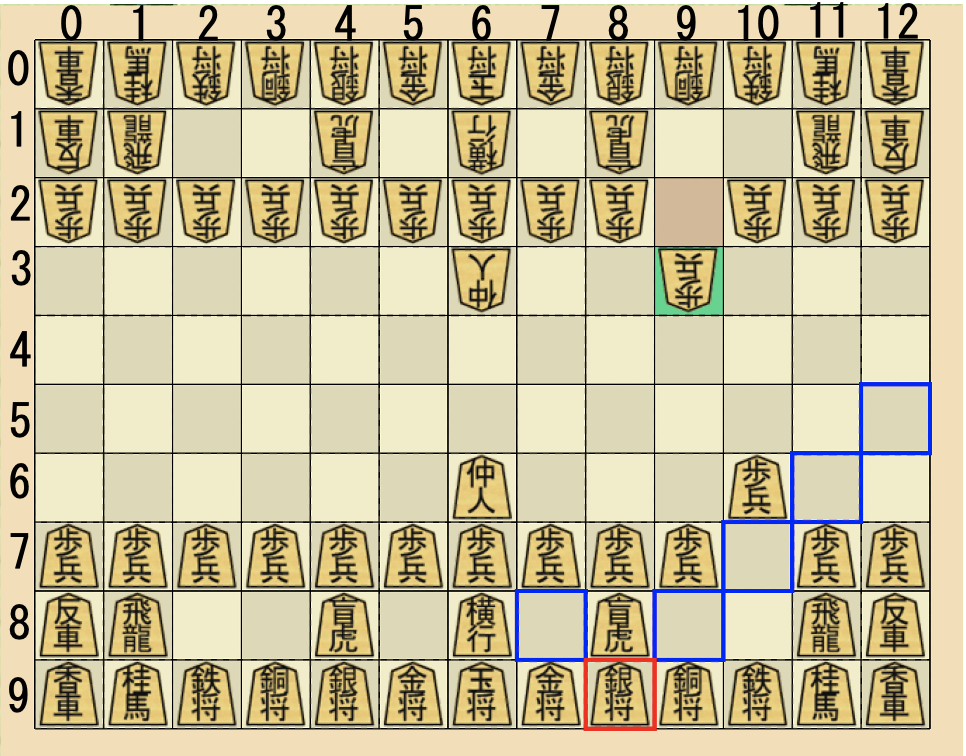

図2-1.通信処理における座標

図2-2.通信処理における座標

横方向はX軸、縦方向はY軸を表している。座標の規格が現在の将棋と異なるのは駒を配列のリストに格納した時、左上を(0,0)とした方がプログラミングする際に都合が良かったためである。移動時の通信プロトコルは(x1,y1,x2,y2)としている。x1は駒の移動前のx座標である。y1は駒の移動前のy座標である。x2は駒の移動後のx座標である。y2は駒の移動後のy座標である。具体例として図2-1にある銀将で解説する。図2-1に自分の銀将が選択されている状態である。この時の銀将の座標は(8,9)である。図2-2は図2-1で選択した銀将の移動後の図である。移動後の座標は(12,5)である。よってサーバーにはmoveというコマンドと,(8,9,12,5)という情報が送られる。この送られてきた情報からサーバーのソースファイルからクライアントに指示を出し、相手側にも駒の動きを表示させるようにしている。

大型将棋アプリケーションの実際の画面

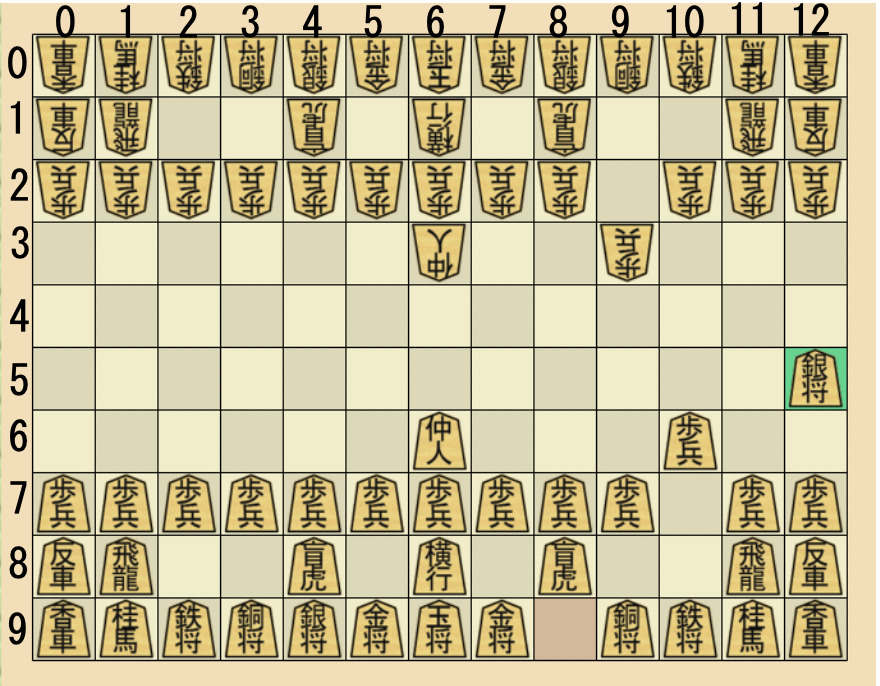

図3.アプリ画面

初心者でも対局をしやすいように移動先の補助がでるようになっている。対局時計の機能も実装しており公平に対局できるよになっている。また時間切れを忘れることを防止するため音声で知らせてくれるような機能もある。

2.摩訶大将棋のルール

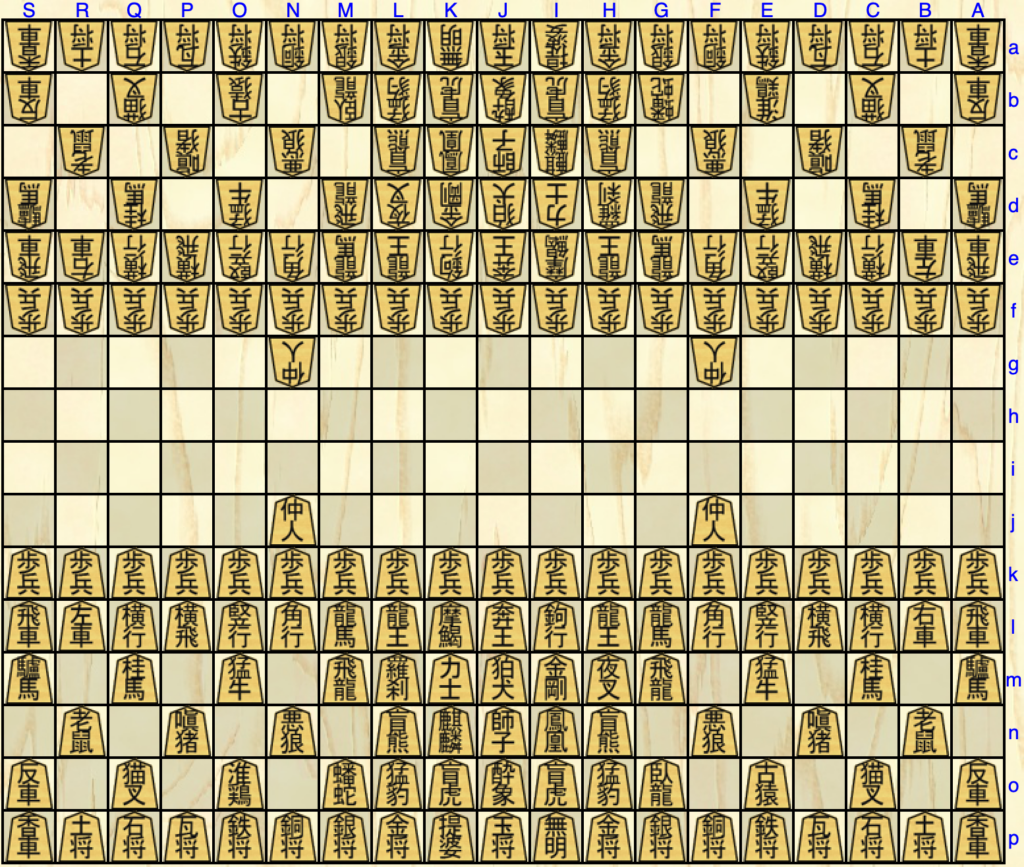

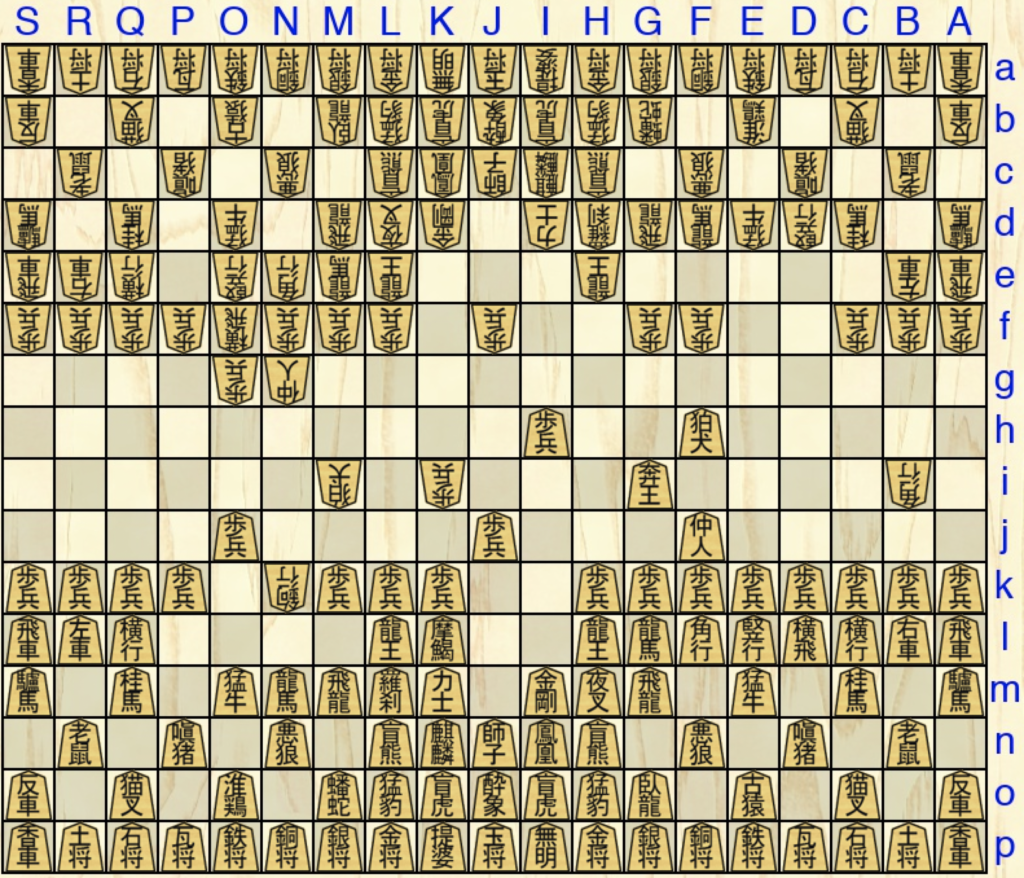

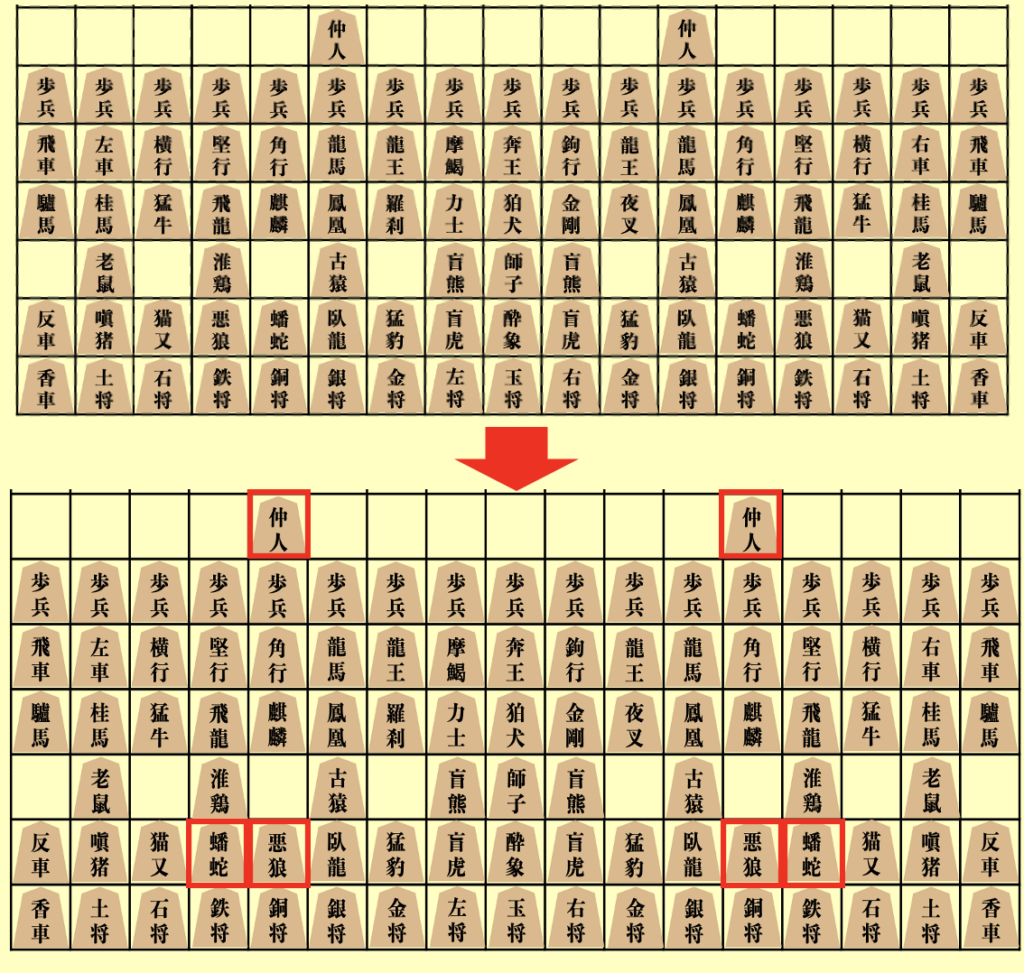

図4 摩訶大将棋の初期配置

摩訶大将棋は縦16マス・横19マスの盤と片側50種96枚の駒を用いる大型将棋である。勝利条件が現代の将棋とは大きく異なっており、狛犬、師子、龍王、龍馬、奔王、鉤行、摩羯のいずれかが成る、具体的には「一度敵陣に入り、次の手番で敵陣から出て、かつ相手の駒が利いていないマスに移動する」ことができれば成りの条件を満たし勝利となる。これらが勝利条件となる根拠は、裏に何も書かれていない「不成の駒」であることから導き出されたものである。相違点は他にも、取った駒を使うことができない点、固有のルールを持つ駒が存在する点が挙げられる。

駒の動きは、歩兵や仲人など1マスずつ移動できる「歩き駒」、奔王や龍王など長距離を一気に移動できる「走り駒」、狛犬や金剛などマスを飛び越える「踊り駒」の3種類がある。

狛犬と師子には「居喰い」というルールがあり、駒を取るときはその場から動くことはできない。また、仲人は居喰いあるいは踊りの動き(踊り駒で飛び越える)以外では取ることができない。

主な攻め方としては、先手(図の手前側)から見ればPfとDf、つまり左から(右から)4番目の歩兵には相手の駒が1枚も利いていないので、その地点を中心に攻防が繰り広げられるのが基本的な進行となる。

図5-2では駒の利きが無くなったNkに後手の鉤行が侵入している。先手はこの鉤行を取る、あるいは脱出を防ぐ手段が無いため、後手の勝利となる。

図5-1 対局例

図5-2 決着した例

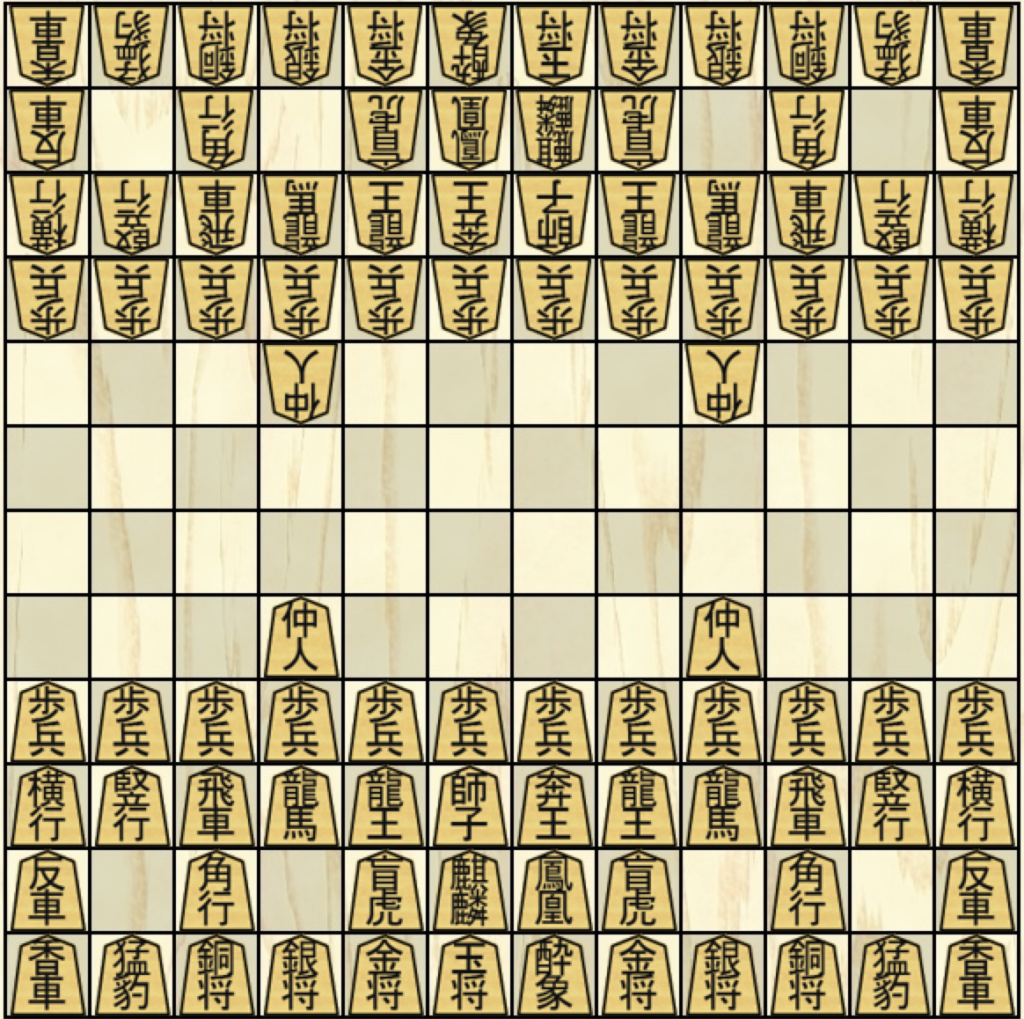

3.原摩訶大将棋のルールと戦法

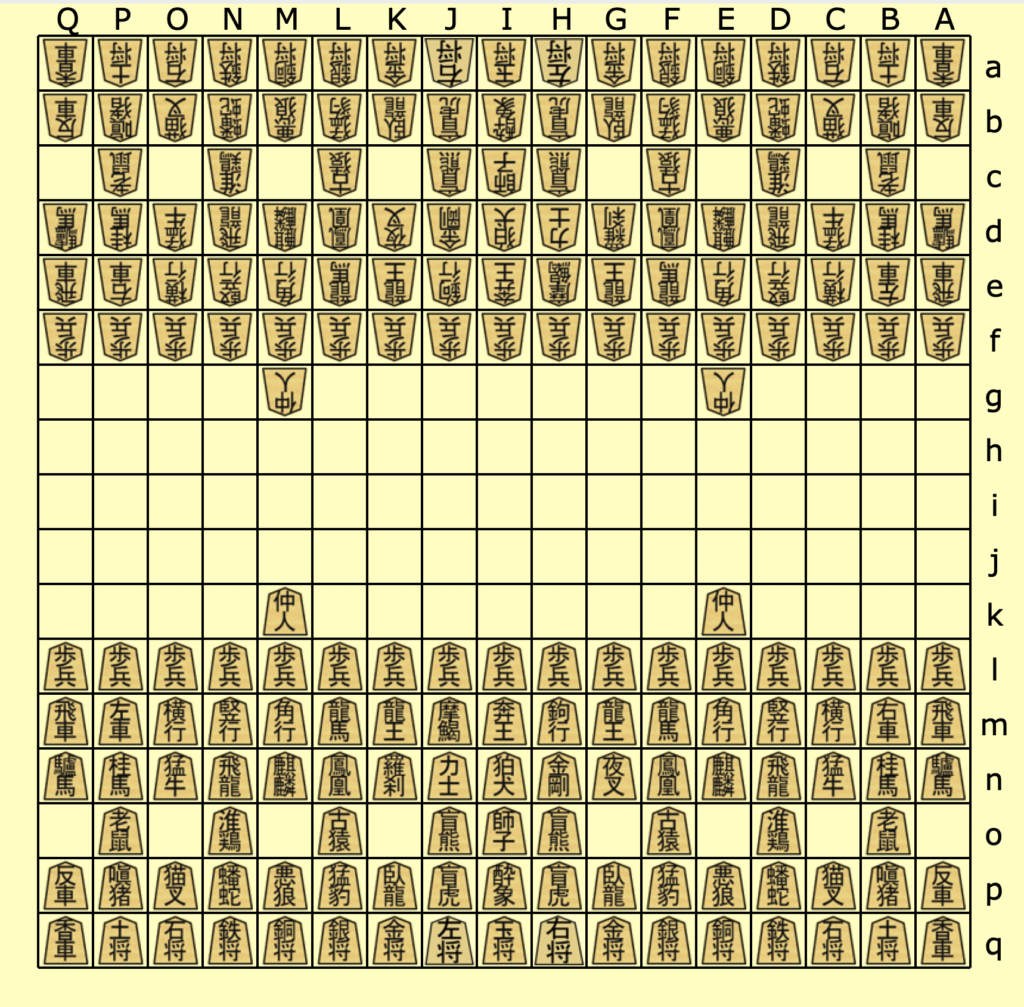

原摩訶大将棋は縦横17マスの盤に、片側48種96枚の合計192枚の駒を用いる大型将棋である。原摩訶大将棋は大型将棋の起源である将棋とされているが記録が残されている過去の文献は無く、歴史的な要素からその存在を推測され復元が行われた将棋である。復元は主に摩訶大将棋を基としているため、この二つには多くの共通点があるが実際に対局してみるとボードゲームとしての味わいに大きな差がある。

摩訶大将棋との相違点としては横飛と瓦将という駒が存在しないことや一部の駒の数が異なっていることなどが挙げられ、その他のルールなどについては概ね共通している。例えば勝利条件についても摩訶大将棋と同じく不成の駒が成りの条件を満たすことで勝利となる。具体的には不成の駒である狛犬、師子、龍王、龍馬、奔王、鉤行、摩羯のいずれかが「一度敵陣に入り、次の手番で相手の駒が利いていないマスに脱出する」という成りの条件を満たしたら勝利となる。

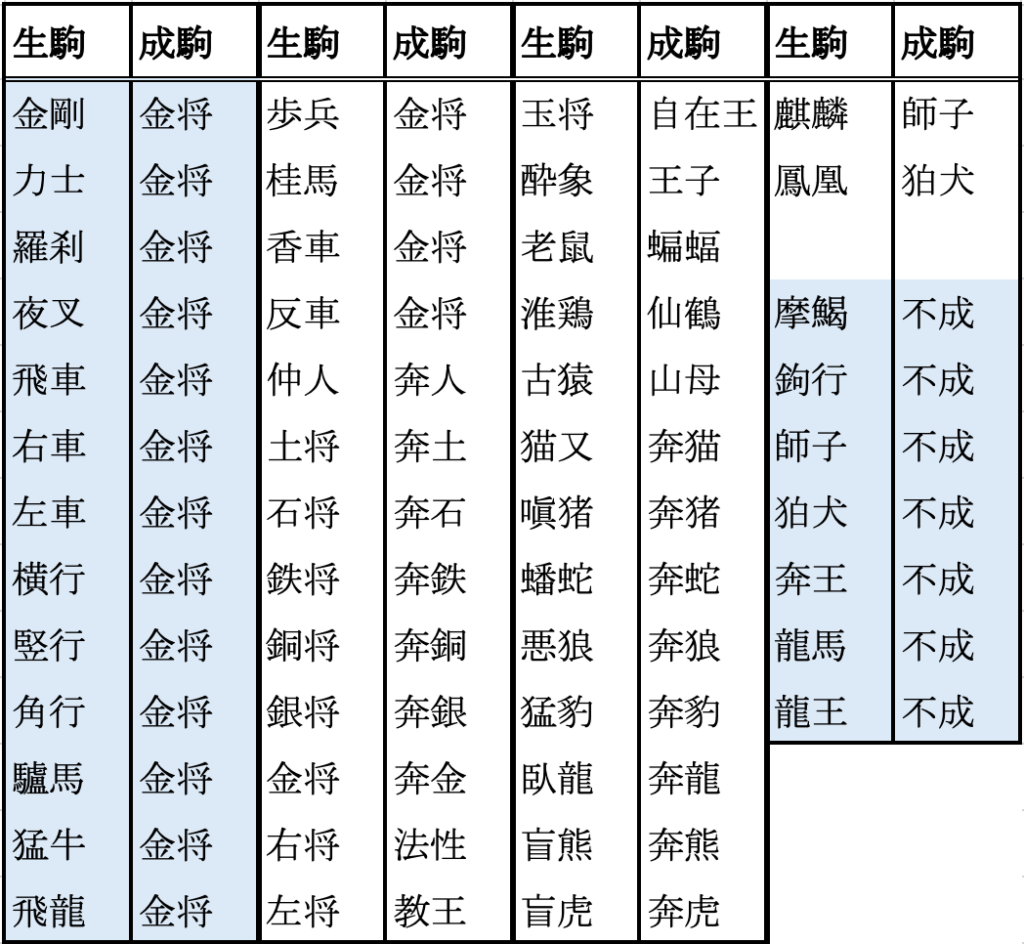

駒の成りに関しても条件などは摩訶大将棋と共通している。以下の表は生駒と成駒の対応を表したものである。

成りの条件については成ることで強化されるか弱体化されるかで異なる。まず強化される駒に関しては現代将棋と同様相手の陣地に入ることで成る。逆に弱体化する駒は一度相手の陣地に入りその後に脱することで成る。具体的な区別については表中で色の付いている駒に関しては後者に該当し、一部の金将に成る駒に加えて不成の駒も同様の成り方をするのである。

原摩訶大将棋はその存在を推測されているものに過ぎず、完全は復元には遠く及んでいない。そのためルールに関して変更の余地があり、これまでに歴史的な要素やボードゲームとしての側面から変更が行われてきた。変更されたのはルールと駒の成り、駒の配置である。まずルールについては勝利条件の変更がなされており、元々は含んでいなかった鉤行と摩羯が勝利条件の駒に加えられた。それに伴い鉤行と摩羯の成りは金将から不成へと変更されている。そして駒の配置については下図に示している。

図に示してある通り、仲人の位置が1マス外側になり、悪狼と蟠蛇の位置が入れ替わっている。

最後に、実際の対局において勝負が決まる終盤を解説する。

終盤の戦法としては動画にもある通り、一つのマスに複数の駒で連続して入れる様に盤面を作ると良い。相手は自陣に侵入してきた駒を取ろうとするが、その守る駒の数を上回る数の駒で立て続けに入ることで守りきれなくなる。

まとめとして戦法の考案などにより初心者の敷居が下がることが期待できるため、原摩訶大将棋の発展に繋がったといえるが定石と呼べるほどの戦法を編み出すには至らなかった。

4.室町中将棋のルール

室町中将棋とは摩訶大将棋から50枚取り除いた46枚で成り立つ将棋であり、駒の数が29種類,片側46駒,総数92駒を縦12マス×横12マスの合計144マスの盤面に並べ対局する将棋である。勝利条件になる駒は初期配置の時点では師子と奔王の2駒のみであるが、厳密には麒麟と鳳凰を含む4駒である。 これは麒麟と鳳凰の成りが関係している。摩訶大将棋と原摩訶大将棋同様麒麟と鳳凰は成り駒である。摩訶大将棋と原摩訶大将棋での麒麟の成りは師子、鳳凰の成りは狛犬であるが室町中将棋には狛犬が存在しないため、鳳凰の成りは奔王となる。麒麟は同様の師子であり、奔王と師子が盤面から無くなっても、鳳凰と麒麟が残っている限り対局は続く。またこの2駒は一度敵陣から出て師子、奔王のいずれかに成った後にもう一度入る必要はなく、一度敵陣に入って敵駒が利いていない場所に出た時点で勝利となる。すなわち初期配置での勝利駒は師子、奔王の2駒であるが実際は成りを含めた4駒が勝利条件である。

5.同時手番の試み

同時手番制とは、従来の将棋において先手と後手を決定し、交互に1手ずつ指して進行する形式とは異なり、プレイヤー双方が先手後手を決めず、同時に指し手を決定して進行するゲーム形式である。この形式では、数手先を読む能力に加え、相手の意図を予測し、それを欺く能力や、状況に応じた柔軟な判断力が求められる。同時手番制は、従来のボードゲームには見られない形式であるが、盤面が広く駒の動きが大きい大型将棋との相性が良いと考えられる。その中でも盤面が広い、摩訶大将棋と原摩訶大将棋が導入の候補となった。しかし、摩訶大将棋には致命的な弱点となる要素が存在しており、同時手番制を採用する大型将棋としては適していないと判断した。そのため、本研究では原摩訶大将棋に同時手番制を導入し、原摩訶大将棋における新たな遊戯としての可能性を探求することを目的としている。原摩訶大将棋における同時手番制の追加ルールは10個存在しており、以下に述べていく。

1.勝利条件の駒が相手陣地内に入った場合、次の1ターン同時手番制を解除して、陣地内に入られた側が先手となる交互手番制に移行する。

2.利いている駒が取られた場合、駒の取り合いが終了するまで、利いている駒を取られた側が先手となる交互手番制に移行する。

3.原則として同時手番制では駒の移動及び駒を取る判定は動かす駒を除き、駒を動かす直前の盤面から判断する。

4.両者の駒の着地マスが同一マスの場合は、両者の駒を盤面から除去する。

5.走り駒や踊り駒の進路上に駒を指しても走り駒や踊り駒の妨害は出来ず、すり抜ける。

6.片方が敵駒bを自駒aで取る動作を行い、もう片方の自駒bが逃げた場合は、逃げた動きを優先とし、駒aは移動しただけとなる。

7.両者同時に勝利条件の駒で敵陣に侵入した場合、又は両者同時に利いている駒を取った場合は、同時手番制のまま進行する。

8.両者同時に勝利条件の駒が敵陣から脱出した場合は引き分けとなる。

9.片方が敵駒bを自駒aで取る動作を行い、もう片方の自駒cで自駒bを利かす動きをした場合は、次のターン交互手番制には移行しない。

10.4つ目のルールの例外として、狛犬と師子同士か仲人同士で同一マスに着地した場合は、指し直しとなり、指し直し時には同一手を指すことはできない。

上記のルールで対局を行なった結果、同時手番制特有の両者の駒が同時に動くことで得られるダイナミックな駒の動きと新たな心理的駆け引きによって従来の対局形式では感じることができない面白さを得ることができる。

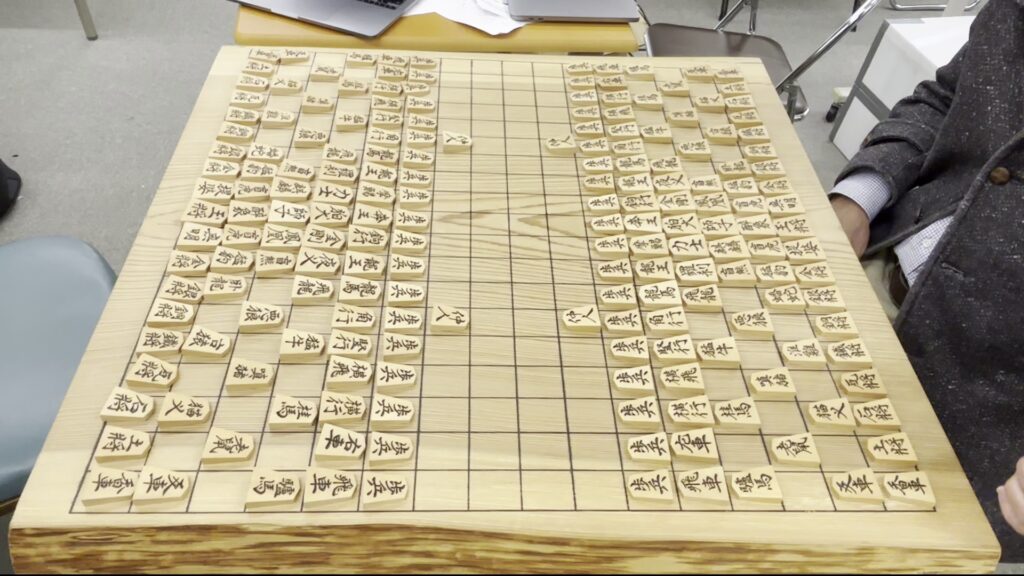

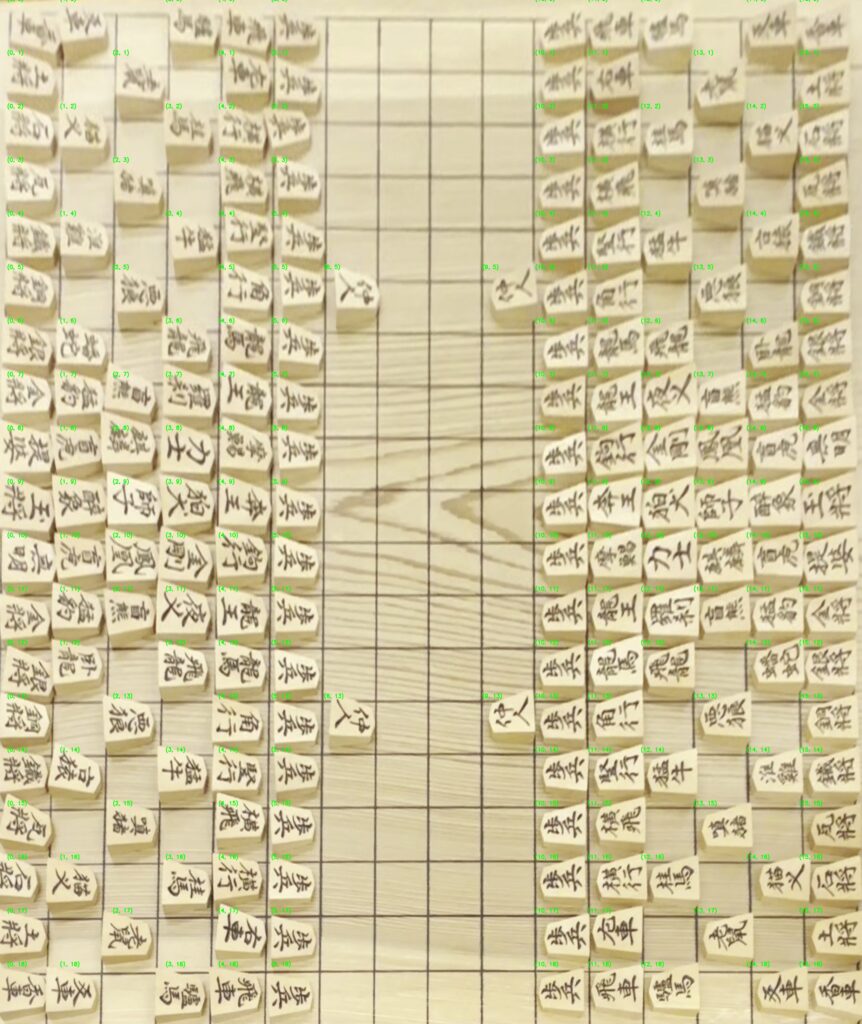

6.リアルタイムでの対局中の棋譜生成

概要

本研究では、現代将棋および4種類の大型将棋に対応した棋譜生成プログラムを開発した。従来の文字認識ベースの手法とは異なり、駒そのものを物体検出する独自のモデルを採用した点が特徴である。このモデルは、駒の位置情報と初期配置を基に棋譜を生成する。本アプローチにより、駒の動きを正確に捉えるとともに、従来手法が抱える「真上から撮影しなければならない」という制約や、大型将棋における駒数の多さに起因する棋譜作成ミスを克服することを目指した。

手順

本研究では、対局の各手ごとに撮影した画像を使用する。今回は摩訶大将棋の対局例を用い、初期配置を基に解説する。

まず、カスタムモデルを使用して画像内の駒を物体検出し、長方形に射影変換を行う。

その後、再度物体検出を行い、それぞれの駒がどのマスに存在しているかを判定する。この際、盤面の左上のマスの座標を (0,0) とする。

対局が進むと盤面は次の画像のように変化するが、駒種の判定には、初期配置と「1手につき1駒しか動かない」という将棋の特性を活用している。

手法

まず、射影変換を行うことで、真上から撮影した場合と同様の見え方を実現し、マス目の特定が容易になる。ただし、射影変換を行うには、摩訶大将棋の四隅に配置されている香車を特定する必要がある。そのため、以下の方法で香車を特定する:

- 左上:バウンディングボックスの左上座標 (x, y) の x と y の合計値が最小の駒を選ぶ。

- 右上:バウンディングボックスの右下座標の x と左上座標の y の 差が最大の駒を選ぶ。

- 左下:バウンディングボックスの右下座標の y と左上座標の x の 差が最大の駒を選ぶ。

- 右下:バウンディングボックスの右下座標 (x, y) の x と y の合計値が最大の駒を選ぶ。

特定した四隅の香車の位置に対応するバウンディングボックスの座標から盤面の範囲を定め、マスの比率に基づいて射影変換を行う。

次に、マス目を定義する。射影変換後の画像に対して再度物体検出を行い、四隅の香車を再び特定する。特定した香車の座標を基に盤面の範囲を定義し、それを各将棋種に応じたマス目に分割する。これにより、物体検出で得られた駒の座標を、盤面上の具体的なマス目の座標として割り出すことが可能になる。

7.大型将棋対局時におけるアミラーゼ活性値の測定

概要

日本は超高齢化社会に直面しており、医療・福祉分野における人材不足や認知症患者の急増が深刻な課題となっている。総務省の統計によれば、65歳以上の人口は3622万人で全体の約29%を占め、75歳以上の人口は2000万人を超えて16%に達している。さらに、厚生労働省の予測では、2025年には認知症患者数が約700万人に達し、65歳以上の5人に1人が認知症を発症する見込みである。このような状況を受け、認知機能の維持や向上を目的とした介入策が求められている。

エジンバラ大学の研究では、ボードゲームが戦略的思考やコミュニケーションを促進し、認知機能の向上に寄与する可能性が示唆されている。本研究は、大型将棋に着目した。その理由として、大型将棋は通常の将棋よりも駒の種類が多く、盤面が広いため、対局には高い記憶力や集中力が求められる点が挙げられる。また、対局中のコミュニケーションが頻繁に発生するため、社会的なつながりを深める効果も期待できる。これらの特徴を踏まえ、本研究では大型将棋を通じた認知症予防策としての有用性を検討し、医療・福祉現場での活用可能性を探ることを目的としている。

研究目的

本研究は、大型将棋対局時におけるプレイ前とプレイ後にアミラーゼ活性値を測定し、ストレスや心理的影響に与える効果を検証することを目的とする。対象とするのは摩訶大将棋、原摩訶大将棋、平安大将棋で、それぞれのゲームの複雑性やルールの違いが生理的・心理的変化に与える影響を比較する。摩訶大将棋や原摩訶大将棋は駒の種類や戦略性の高さが特徴であり、平安大将棋は初心者にも取り組みやすいルールであるため、異なるプレイヤー層における効果を評価可能である。本研究の結果は、ストレス軽減や認知症予防への大型将棋の活用可能性を明らかにし、高齢化社会における健康維持や福祉分野への応用の一助となることを目指している。

アミラーゼ活性とは

脾臓や唾液腺に含まれる消化酵素の1つである。アミラーゼを測定する方法には主に2つある。1つは血清アミラーゼであり、血液や尿も用いて検査を行う。これにより、脾臓や唾液腺における炎症や異常の有無を判断することができる。もう1つは唾液アミラーゼであり、唾液を用いて検査を行う。唾液アミラーゼはの値は、ストレスを感じると上昇し、ストレスがない場合は減少する。唾液アミラーゼを選定した理由としては、血清アミラーゼとは異なり簡易に使用できる点と使用する際にストレスを受けにくいことから選定した。

実験概要

本実験では、ニプロ株式会社製の唾液アミラーゼモニターを用いて、平安大将棋、摩訶大将棋、原摩訶大将棋の3つを対象に実験を行う。対象年齢として20代から70代を対象とする。実験は2つの異なる手順に基づいて実施される。1つ目の実験では、対局前にアミラーゼ活性値を計測し、対局後に再度計測を行う。その後、対局前後のデータを比較し、アミラーゼ活性値に変化があるかどうかを調査する。また、対局前後の時間は2時間から3時間とする。実験は異なる日で行われるため、同一人物のデータも用いて比較を行う。正確な計測を行うため、計測前後1時間は飲料(水またはお茶)以外の食事を摂取しないこととする。2つ目の実験では、11時から17時までの6時間の間で対局を行い、その前後でアミラーゼ活性値を計測する。対局前に計測を行い、2時間後に再度計測を行う。1つ目の実験と同様に、計測前後1時間は飲料(水またはお茶)以外の食事を摂取しないこととする。

1つ目と2つ目の実験の主な違いは、1つ目の実験ではより多くの人のデータを収集することが可能である点であり、2つ目の実験は一日を通して実施されるため、より正確なデータを得ることができる点である。1つの実験と2つ目の実験とともに計測したときにエラーが出た場合、再度計測を実施する。

以降、1つ目の実験は「実験1」、2つ目の実験は「実験2」と表記する。

倫理的配慮

本研究は、対象者のプライバシーと権利を最優先に考慮し、事前説明と同意を得たうえで実施しました。参加は自由意思で、辞退による不利益は生じないことを保証しています。収集データは匿名化と厳重管理を徹底し、研究目的以外で使用せず、終了後は安全に廃棄します。倫理的基準を厳守し、全過程で対象者の人権や尊厳を保護しました。

統計的分析ついて

実験1では、大型将棋のプレイ前後における唾液アミラーゼ活性値の変化を評価するため、ウィルコクソン符号付き順位検定を使用した。この手法は、対応のある2群の中央値に有意差があるかを検定するノンパラメトリック手法であり、特にデータが正規分布に従わない場合やサンプルサイズが小さい場合(本研究ではサンプルサイズ n = 20)に適している。有意水準は5%(p < 0.05)と設定し、帰無仮説を「大型将棋のプレイ前後で母集団の順位平均値に有意差はない」とした。一方、対立仮説は「プレイ前の順位平均値はプレイ後よりも小さい」と設定し、片側検定(左側検定)を実施した。また、外れ値(データ全体の傾向から大きく逸脱する値)を除外して分析を行った。外れ値除外の理由は、これらの値が平均値を不適切に引き上げたり引き下げたりすることで、データの中心やばらつきを歪める可能性があるためである。

実験2では、大型将棋のプレイ前後および異なるデータ群間(データ群1: D1、データ群2: D2、データ群3: D3)の平均値に有意な差があるかを検討するため、分散分析(ANOVA)を使用した。分散分析は、3つ以上のグループ間の平均値の差異を検証する際に適した統計手法であり、帰無仮説を「大型将棋のプレイ前およびD1, D2, D3間で平均値に差はない」と設定した。一方、対立仮説は「大型将棋のプレイ前およびD1, D2, D3間で有意な平均値の差がある」とした。有意水準は実験1と同様に5%(p < 0.05)と設定し、計測の正確性を確保するために、各データ群の計測条件や方法を統一した。

結果

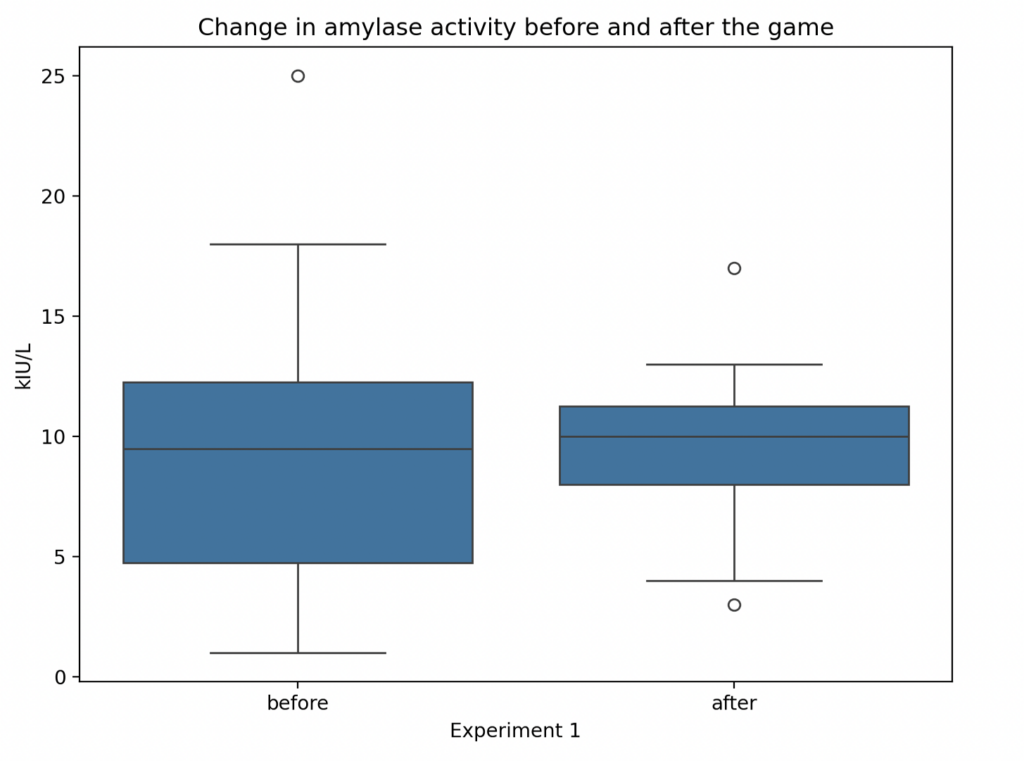

図1.実験1のアミラーゼ活性値の変化

図1は実験1のアミラーゼ活性値の変化を中央値および四文位範囲で表した図である。beforeが対局前のデータでafterが対局後のデータである。

実験1のウィルコクソンの符号付き順位検定の結果は、p値は0.7778、検定統計量は88.0となった。p値が有意水準0.05を上回るため、帰無仮説「大型将棋のプレイ前後の順位平均値に有意差はない」を棄却できなかった。したがって、プレイによるアミラーゼ活性値の統計的な変化は認められなかった。

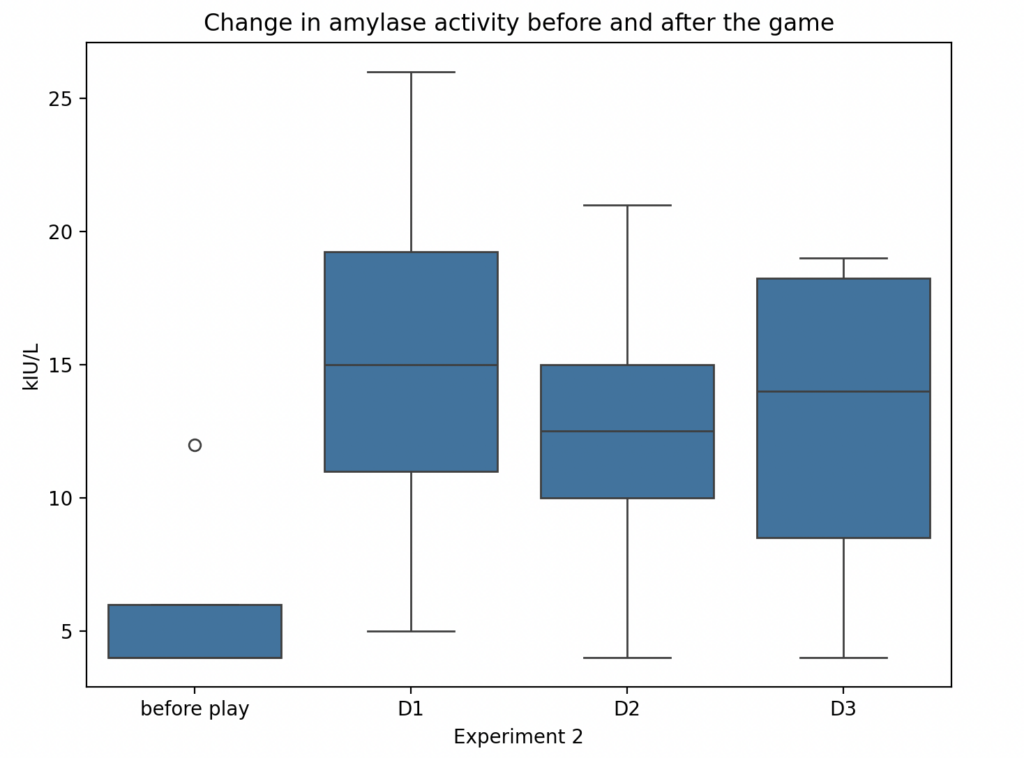

図2.実験2のアミラーゼ活性値の変化

図2にも図1と同様に実験2のアミラーゼ活性値の変化を中央値および四文位範囲で表した図である。before playが対局前のデータでD1,D2,D3は対局後から2時間経過ごとに計測したデータである。

実験2の分散分析(ANOVA)の結果は、p値は0.3170、検定統計量は1.3であった。p値が有意水準0.05を上回るため、帰無仮説「大型将棋のプレイ前、およびデータ群1、2、3の間に平均点の差はない」を棄却できなかった。したがって、プレイ前後および異なるデータ群間でのアミラーゼ活性値の変化は統計的に有意でないことが示された。

考察

本研究の実験1および実験2において、統計的に有意な差が確認されなかった。その主な原因として、サンプルデータの不足と実験条件の影響が考えられる。

まず、実験1に関しては、使用したサンプルデータの数はプレイ前後で23あり、外れ値を除くと20となった。さらに、データの中には同一人物のデータが含まれており、全て異なる人物であれば異なる結果が得られた可能性がある。特定の人でほとんどのデータでプレイ前の数値が高く、プレイ後に低下する傾向が見られたため、データの偏りによって統計的な有意差が確認されにくくなったと考えられる。加えて、実験1の測定は約2~3時間にわたって行われ、それぞれのデータの測定間隔が1時間空いていた。その結果、長時間の実験による疲労や集中力の低下が影響し、アミラーゼ活性値の変動を正確に測定できなかった可能性がある。

次に、実験2についても、サンプルデータの不足が影響を及ぼしたと考えられる。本実験では、プレイ前、D1、D2、D3の4群を比較対象としたが、サンプルデータの数が4群合わせて4であり、統計的に有意差を検出するにはデータ数が十分ではなかった。

以上の点から、実験1および実験2のいずれにおいても、サンプル数や実験条件の影響により、統計的に有意な差を確認することができなかったと考えられる。

まとめ

本研究では、大型将棋のプレイが唾液アミラーゼ活性に与える影響を調査するため、プレイ前後の測定データを統計的に解析した。実験1では、ウィルコクソンの符号付き順位検定を用いてプレイ前後のアミラーゼ活性値の変化を検討し、実験2では、分散分析(ANOVA)を用いて異なるデータ群間の平均値の差を分析した。その結果、いずれの実験においても統計的に有意な差は認められなかった。

本研究の意義として、大型将棋という複雑なゲームにおける生理的影響を客観的に測定し、定量的なデータとして示した点が挙げられる。従来の研究では、テレビゲームなどのデジタルゲームに関する生理学的研究が行われてきたが、大型将棋のような特殊な競技に関するデータは限られていた。本研究の結果は、今後の研究において基礎データとして活用される可能性がある。

今後の課題として、より精度の高い分析を行うために、測定環境の統一や被験者の多様性を確保することが求められる。また、アミラーゼ活性以外の生理指標(心拍変動、皮膚電気活動など)を併用することで、より包括的なストレス評価が可能となると考えられる。さらに、大型将棋以外のボードゲームとの比較を行うことで、思考負荷の違いが生理的反応に与える影響をより詳細に検討することができるだろう。

参考文献

[1] 総務省統計局. 人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在). 2024-4-12.

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2023np/index.html , (参照 2024-11-11)

[2] 京大ボドゲ製作所. ボードゲームに効果があるといわれる3つの研究結果.

2024-9-22. https://kyodai-boardgame.com/board-game-brain-effect/ ,

(参照 2024-11-11 )

[3] 高橋健太郎. アミラーゼとは?基準値や数値が高くなる原因について.

サントリーウエルネスOnline.

https://www.suntory-kenko.com/column2/article/9218/ ,

(参照 2024-11-6)

[4] 岡健司, 斉藤 弦, 小西正良.

テレビゲームが唾液アミラーゼ活性および心拍に及ぼす即時的影響.

大阪河崎リハビリテーション大学. 2020-6-17.

https://kawasakigakuen.repo.nii.ac.jp/records/159 , (参照2025-1-24)

[5] 滝聖子, 糸澤大樹.

e スポーツがメンタルストレスに与える影響-個人戦の場合-.

日本ホスピタリティ・マネジメント学会誌. 2023-2-13.

https://hm-ac.jp/wp-content/uploads/2023/05.pdf , (参照2025-1-24)

コメント