研究概要

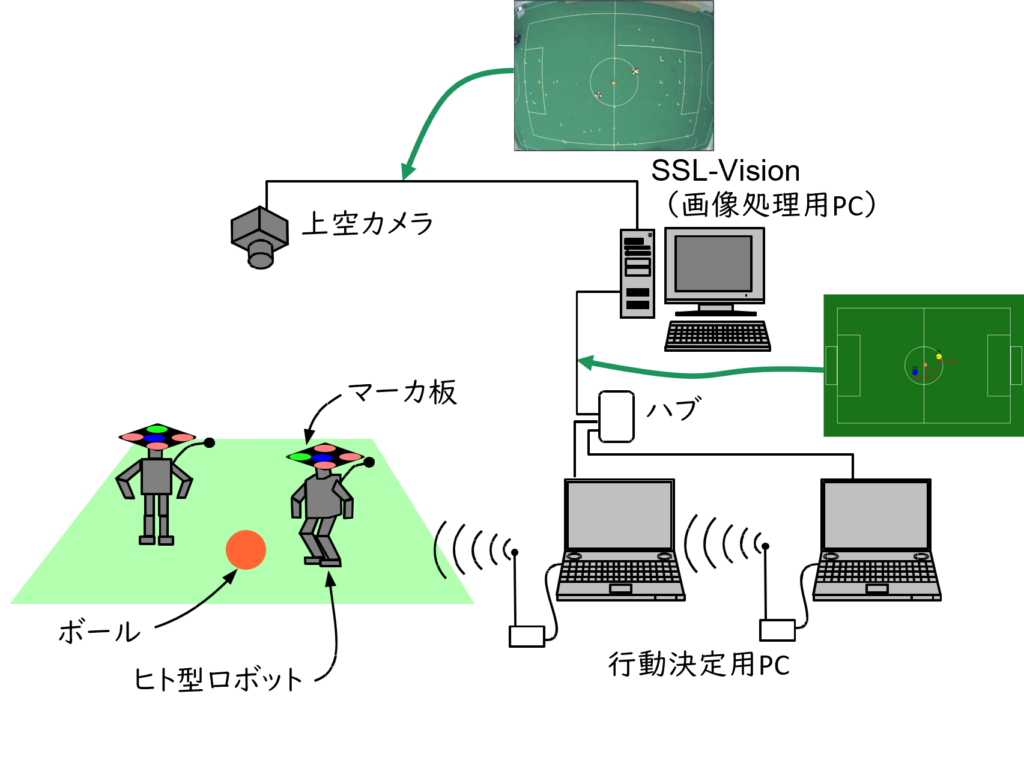

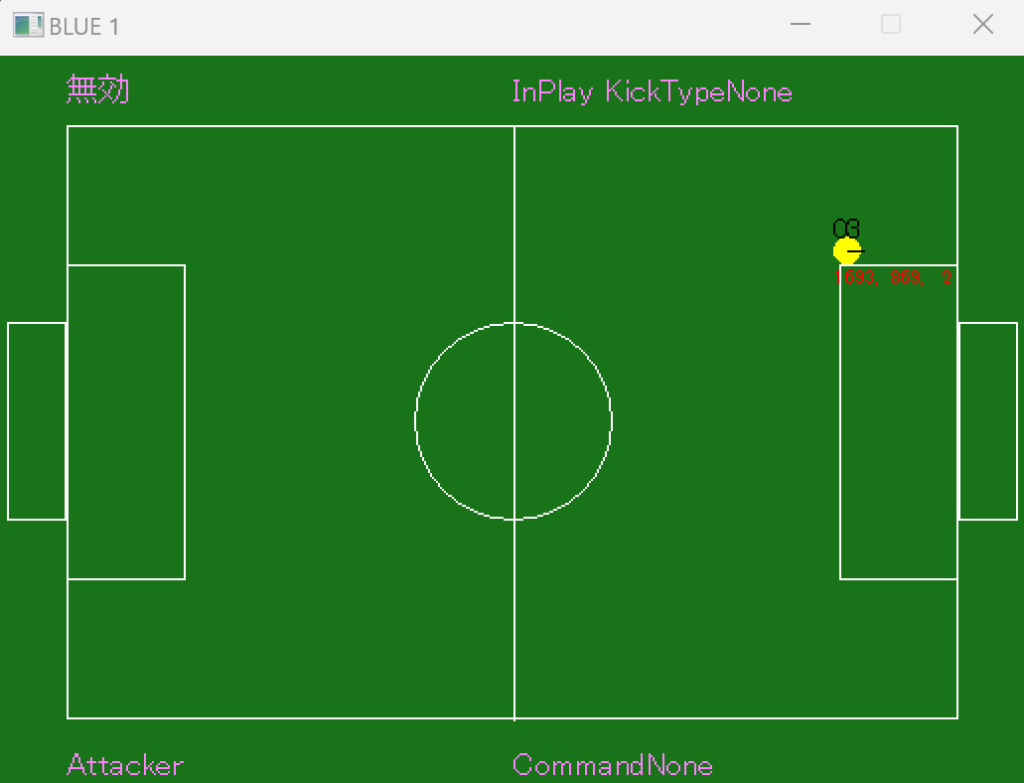

升谷研究室では,自律分散ロボットシステムの研究の一環として, RoboCup サッカー小型リーグのヒト型ロボット部門に,ODENSというチーム名で参加している.この競技では,ロボットやボールの位置を認識するために,フィールド中央の上空カメラ1台でフィールド全体を撮影し,ロボットに取り付けられたマーカ板やボールを中央視覚共有システムソフトウェアで画像処理することによって,座標認識を行っている.

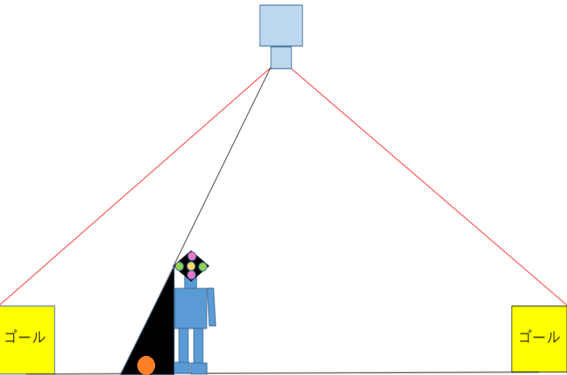

しかし,ゴール付近でロボットがボールに接近しシュートが行える距離になった際に,ボールがロボットの陰に隠れてしまうことで上空カメラから認識ができなくなってしまい,動作が続行できない場合がある.※

※ 現在のシステムでは,ボールの認識ができなくなった場合は最後にボールが認識できていた座標を基に判断しロボットが動作する

そこで,本研究では,ロボットにカメラ付き小型マイコンのM5Stack UnitV2を搭載し,搭載したマイコンのプログラムだけで自律的にボールを蹴ることができるようにした.

研究内容

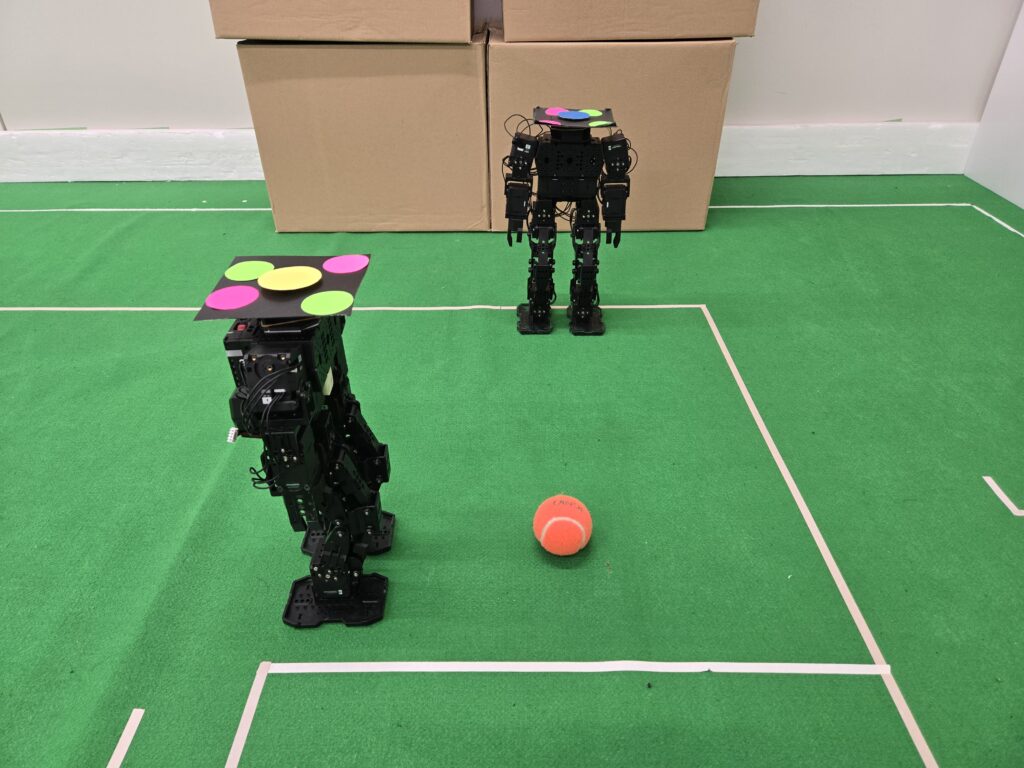

本研究では,小型ヒト型ロボット ROBOTIS MAX-E1にカメラ付きマイコン M5Stack UnitV2を搭載し,マイコンからの指令でロボットに保存されているモーションを再生し,動作するようにした.※

※ モーションとは,ロボットの各関節のサーボの角度を数フレームごとに指定した値のセットのこと

-1-1024x771.jpg)

M5Stack UnitV2とは,M5Stack社が開発した小型のカメラ搭載マイコンであり,ロボットとの接続に使用できるUARTポートや,外部との無線通信ができるWi-Fiを内蔵している.また,OSにBuildrootという組み込みLinuxが採用されており,様々な開発ツールとの互換性がある.

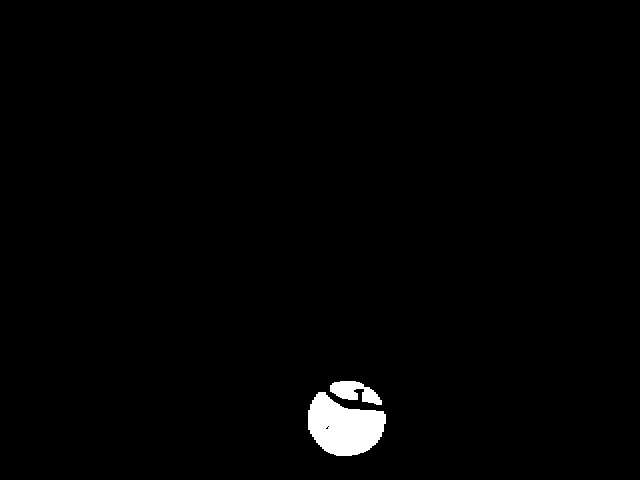

作成したPythonプログラムでは,マイコンに搭載されたカメラを使用し,OpenCVによる色認識処理でボールの部分のみを抽出することによってボールの中心座標を取得しロボットへのモーション指令を決定した.その後指令をUARTによる有線通信で送信し,ロボットがボールの前まで移動しキックが行えるようにした.

本研究により,ボールが不可視になりやすい状況でのキック精度の向上が期待できる.

動作確認実験

従来の上空カメラで座標を認識する機体の場合、以下の図6のようなフィールドの端に機体がある時に,図7に示すように上空カメラからロボットのマーカ板が認識できず不可視になることがある.また,ボールが中央左のロボットの陰で上空カメラから隠れてしまい,認識できていない.このような状況だと行動決定用PCはロボットとボールの座標が分からないため,ロボットに指令を送ることができない.

このような場合でも,ロボットの搭載カメラでボールを認識できる場合は動作を続行することができるため,試合を有利に運ぶことができる.

以下の動画は,搭載カメラのみでボールのキックプレイを行う動作確認実験である.

まとめ

本研究では,ヒト型ロボット MAX-E1にカメラ付きマイコン M5Stack UnitV2を取り付け,搭載マイコンからボールが見えた場合に自律的に移動しボールをキックするプログラムを作成した.

しかし,カメラ搭載ロボットでRoboCupに出場するためには,既存の天井カメラを使用した自律サッカーシステムとの統合が必要という課題がある.

参考文献

[1] ロボカップ日本委員会, “ロボカップ日本委員会,” オンライン, https://www.robocup.or.jp/, (参照 2025-01-28).

[2] M5Stack, “ M5Stack UnitV2 M12 レンズ版,” オンライン, https://shop.m5stack.com/products/m5stack-unitv2-m12-version-with-cameras, (参照 2025-01-28).

コメント